Odontogene Zysten als orale Keimreservoire

|

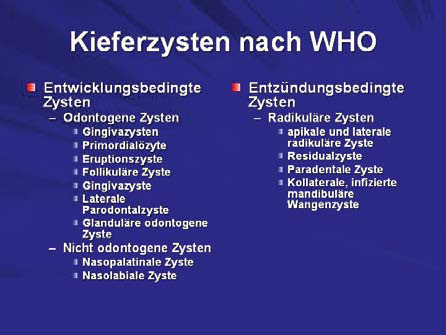

Zysten im Bereich der Zähne und des Kieferknochens sind häufige, in allen Lebensaltern auftretende Läsionen. Kleine Zysten sind primär symptomfrei, sie neigen jedoch zu Größenzunahme und können dann benachbarte Strukturen wie Zahnwurzeln verdrängen und den Kieferknochen schmerzhaft auftreiben. Unabhängig von ihrer Genese können die Zysten durch orale Keime infiziert werden. Diese persistieren und vermehren sich in den oft nährstoffreichen Zysteninhalten und führen zu schmerzhaften, auf das umliegende Gewebe übergreifenden Entzündungen. Nach WHO werden zwei große Gruppen von epithelialen Kieferzysten unterschieden: Die entwicklungsbedingten Zysten, welche aus odontogenen Epithelresten unterschiedlicher Herkunft entstehen, und die entzündungsbedingten Zysten, welchen primär schon eine mikrobielle Genese zu Grunde liegt. Bei Ersteren kann es im Zuge des Zystenwachstums durch unterschiedliche Ursachen sekundär zu einer infektionsbedingten Entzündung kommen, letztere werden durch meist chronische parodontale oder apikale Entzündungen verursacht und aufrechterhalten. Standortflora als Verursacher Die radikuläre Zyste macht an die 50% aller Kieferzysten aus. Sie entsteht aus den Malassezschen Epithelresten im Zahnhalteapparat durch entzündlichen Reiz, welcher fast immer von einer Pulpanekrose im Zuge einer apikalen Parodontitis ausgeht. Diese wiederum wird durch aszendierende bakterielle Entzündungen der Wurzelspitze im Zuge einer Pulpitis verursacht. Zur Invasion von Keimen in den Wurzelkanal kommt es dabei über einen tiefen kariösen Defekt, eine Fraktur, eine massive absteigende Parodontitis oder auch durch ein Behandlungstrauma mit unsachgemäßer Wurzelbehandlung. Die Zahnpulpa stirbt ab, die Keime breiten sich über die Wurzelkanäle aus, es kommt zu einer chronischen, seltener auch zu einer akuten Entzündung. In der Folge entsteht ein apikaler Abszess bzw. ein apikales Granulom. Das Gewebe im Bereich der Wurzelspitze wird eingeschmolzen und durch Granulationsgewebe ersetzt. Durch den Entzündungsreiz wird das Malassez´sche Epithel zur Proliferation angeregt. Im Granulom sterben Zellen ab und degenerieren, es entsteht ein epithelausgekleideter zystischer Hohlraum. Über entzündungsbedingte Prostaglandinausschüttung, Aktivierung von Kollagenasen durch bakterielle Toxine und fokale Fibrinolyse kommt es in der Umgebung zur Knochenresorption. So entsteht letztlich ein Hohlraum, dessen innere Oberfläche von 6 bis maximal 50 Epithellagen ausgekleidet wird. Im Inneren befinden sich gelbliche, knotenförmige Cholesterinansammlungen. Intraepithelial finden sich meist reichlich neutrophile Granulozyten sowie rundkernige Infiltrate aus Lymphozyten und Plasmazellen. Letztere zeigen eine Antikörperreaktion gegen die mikrobiellen Toxine aus den Wurzelkanälen. Nicht selten findet man metaplastische Epithelveränderungen wie ortho- und parakeratotisch verhornende oder cilientragende Epithelien. Häufig sind auch Cholesterinablagerungen in der Kapsel, welche dann lokal eine Fremdkörperreaktion hervorrufen. Keime infizieren das Gewebe Therapeutische Maßnahmen Bei bereits infizierten Zysten besteht die Gefahr einer erneuten mikrobiellen Besiedelung des Wundgebietes. Besonders bei der Zystektomie finden die Keime im Blutkoagel einen guten Nährboden für Wachstum und Vermehrung. Daher müssen hier die Zyste und das umgebende Gebiet möglichst entzündungs- und keimfrei gehalten werden. Eine begleitende systemische Antibiose ist unumgänglich. Da die Wirkstoffe oft nur schwer in das Innere der Zysten vordringen können, empfiehlt sich bei Auffüllung mit Eigenblut eine Vermischung desselben mit den entsprechenden Antibiotika. Die Wahl des Antibiotikums sollte im Hinblick auf eine Wirksamkeit gegen aerobe und anaerobe Keime erfolgen. Dadurch können Spätkomplikationen vermieden werden. Ch. Eder, L.Schuder

|

Kieferzysten nach WHO

|